Modul 1

Fredys Geburt und die Jüdische Gemeinde

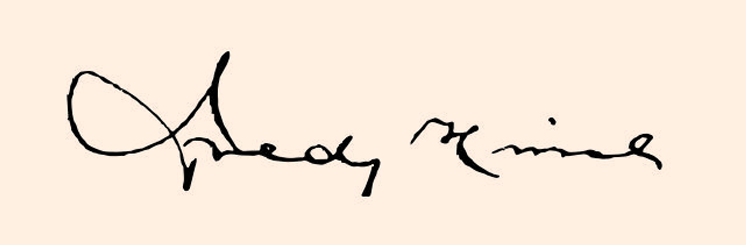

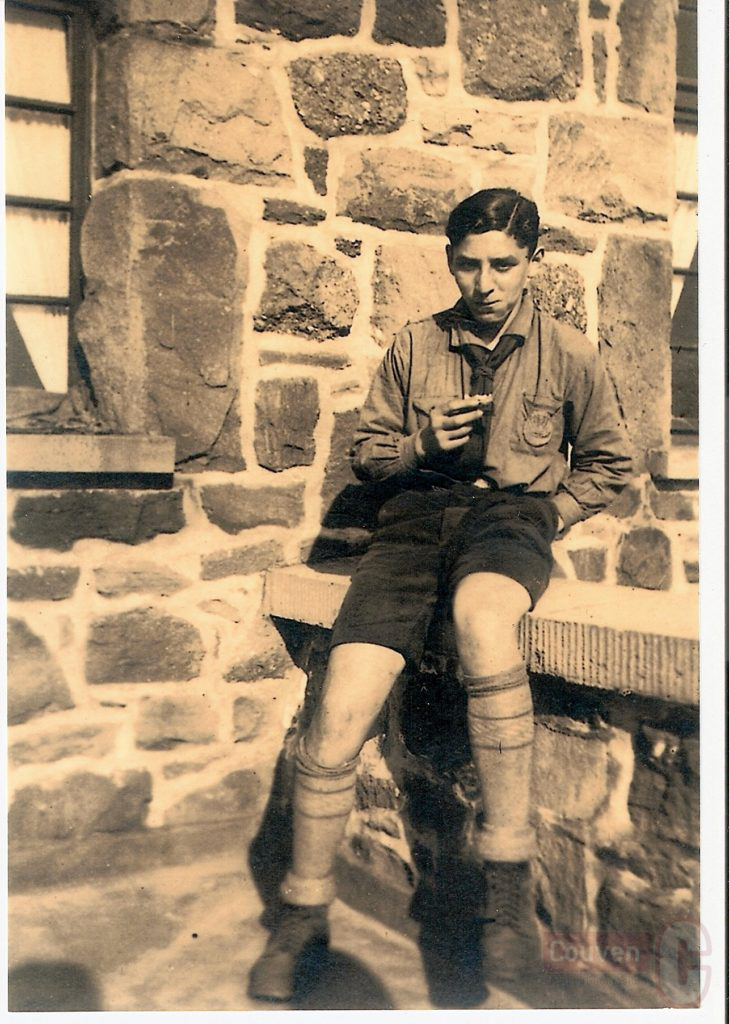

Alfred (Fredy) Hirsch wird am 11. Februar 1916 in Aachen geboren. Anläßlich seiner Geburt veröffentlicht sein patriotisch gestimmter Vater, der Metzgermeister Heinrich Hirsch, im liberalen Politischen Tageblatt die Anzeige: „Zweiter Kriegsjunge angekommen“. Fredy Hirschs Eltern sind Juden. Zusammen mit seinem Vater, seiner Mutter Olga Hirsch (geb. Heinemann) und seinem Bruder Paul wohnt Fredy zunächst bei seinem Großvater Emil in der Neupforte 13. Wenig später macht sich Heinrich Hirsch als Lebensmittelgroßhändler selbstständig und zieht mit seiner Familie in die Richardstraße 7.

Mit hoher Wahrscheinlichkeit besucht Fredy Hirsch ab 1922 die Israelitische Volksschule in Aachen. Die Jüdische Gemeinde in Aachen ist zu dieser Zeit recht groß, sehr aktiv und liberal eingestellt. Sie umfasst rund 1300 Mitglieder. Die jüdischen Bürger sind hier integriert, bei Festivitäten der Jüdischen Gemeinde sind stets auch offizielle Vertreter der Stadt dabei.

Tod des Vaters Heinrich Hirsch

Heinrich Hirsch stirbt 1926 im Alter von 45 Jahren. Mit dem Tod des Vaters setzt der Verfall der Familie ein. Fredys Mutter ist mit der Weiterführung des Betriebs und der Erziehung ihrer beiden Söhne zunehmend überfordert. Häufig lässt sie ihre Kinder abends allein. Die Kinder sind verunsichert, fühlen sich einsam, die Familie bietet keinen Halt mehr. Zuflucht finden die Kinder vor allem im Jüdischen Jugendverein der Aachener Synagoge, der Aktivitäten wie Leichtathletik und „Deutsches Turnen“ anbietet, Wanderungen und Pfadfindergruppen organisiert. Dort erleben Fredy und Paul so etwas wie familiären Ersatz.

Modul 2

Fredys Schulbesuche und das Verschwinden seiner Mutter

Fredy und sein Bruder Paul sind in der Jüdischen Pfadfinderbewegung sehr aktiv. Hier vermischen sich Pfadfinderideale mit zionistischen Ideen. Mutproben, Übungen in Selbstverteidigung, Stockfechten, lange Märsche, Geländespiele und Orientierungsläufe gehören zum Pfadfinderalltag, ebenso Sport. Häufig finden Pfadfinderwochenenden in der Eifel statt. Fredys Bruder Paul wird Leiter einer Pfadfindergruppe.

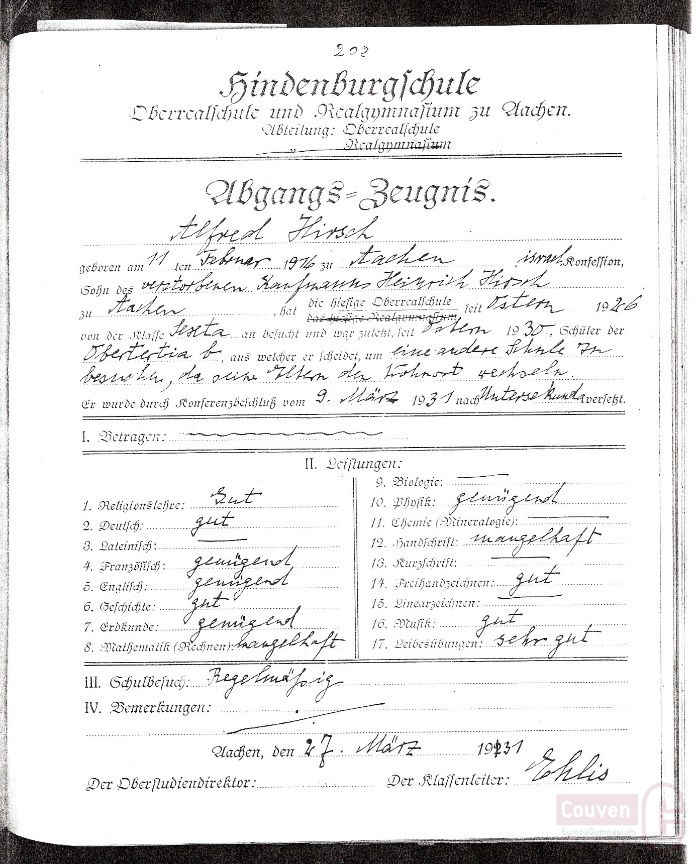

Ab Ostern 1926 wechselt Fredy zur Aachener Hindenburgschule (dem heutigen Couven Gymnasium), eine naturwissenschaftlich orientierte Oberrealschule, die sein Bruder Paul bereits seit 1924 besucht. Die Mutter heiratet 1927 in Aachen ein zweites Mal. Ihr neuer Ehemann heißt Martin Raffael.

Folgt man den Äußerungen von Fredys Nichte Rachel Masel, der Tochter seines Bruders Paul aus zweiter Ehe, verlässt Olga Hirsch 1929 für ungefähr ein Jahr ihre Kinder. Niemand weiß, wo sie sich aufhält. Paul ist 15 Jahre alt, als die Mutter verschwindet. Die Weltwirtschaftskrise beginnt. In dieser Zeit kümmert sich die Nachbarin Hilde Saul um die beiden Jungen. Die Anbindung an die jüdische Pfadfinderbewegung wird für Fredy und Paul noch überlebenswichtiger.

Zur Situation der Familie Hirsch hören Sie Rachel Masel, die Nichte von Fredy Hirsch (Interview 11.2.2016 Aachen).

Fredys Schulabschluss

Am 27. März 1931 erhält Fredy Hirsch sein Abgangszeugnis von der Hindenburgschule. Laut Zeugnis „scheidet“ er von der Schule, „um eine andere Schule zu besuchen, da seine Eltern den Wohnort wechseln“. Fredy wird in die Untersekunda versetzt. Seine Leistungen sind eher mäßig, ein „sehr gut“ erhält er einzig im Fach „Leibesübungen“. Aus Berichten von Rachel Masel wird deutlich, dass der Stiefvater ein gutes Verhältnis zu den beiden Jungen gehabt haben muss. Ob die Familie Aachen überhaupt verlässt und wohin sie gezogen sein könnte, ist ungewiss.

Modul 3

Fredy wird Pfadfinder-Aktivist

Fredy gilt unter den Pfadfindern als ausgezeichneter Sportler, insbesondere ist er ein guter Speerwerfer. Mit 15 Jahren leitet er in Aachen eine eigene Pfadfindergruppe. Er erweist sich schnell als hervorragender Organisator und Motivator und schlüpft mehr und mehr in eine Erwachsenenrolle.

In dieser Zeit kommt es zwischen Fredy und seinem Bruder Paul zu einem Bruch. Während Paul heimatverbunden ist und an eine jüdische Zukunft glaubt, bekennt sich Fredy zum Zionismus. Er arbeitet auf die Gründung eines eigenen Staates Eretz Israel in Palästina hin, in dem freies jüdisches Leben möglich sein soll. Fredy wird Mitglied im 1931 gegründeten Jüdischen Pfadfinderbund Deutschland (JPD). Der JPD bekennt sich kurz nach seiner Gründung zu zionistischen Zielen und wird zu Fredys weltanschaulicher Heimat.

Düsseldorf

1932 hält sich Fredy mehrfach in Düsseldorf auf. Aachen ist als Unterbezirk dem JPD-Gau Düsseldorf zugeordnet. In Düsseldorf übernimmt Fredy ebenfalls die Leitung einer Pfadfindergruppe. Hier wird Fredy mit seiner JPD-Gruppe in eine Schlägerei mit den Kittelbach-Piraten verwickelt. Die Kittelbach-Piraten sind eine antisemitische, bündische Jugendorganisation, die der SA nahesteht. In der Straßenbahn der Linie 12 kommt es auf der Strecke zwischen Ratingen und Düsseldorf zu körperlichen Auseinandersetzungen zwischen den beiden Jugendgruppen. Ein Kittelbachpirat reißt einem jüdischen Jungen die Kippa vom Kopf und schmeißt sie aus der Straßenbahn. Es entwickelt sich eine Schlägerei, bei der einer der Kittelbach-Piraten durch die Glastür der Straßenbahn geworfen wird.

Frankfurt

Nach dem Machtantritt Hitlers 1933 wird das jüdische Leben und seine Kultur in Deutschland zunehmend bedroht, eingeschränkt und zerstört. Fredy siedelt nach Frankfurt über, einer Stadt mit einer sehr großen Jüdischen Gemeinde, die damals rund 30.000 Mitglieder zählt. Dort lebt Fredy in einer Wohngemeinschaft mit Heinz Gochsheimer, Leiter des Frankfurter JPD, und Ernst Strauß, Mitglied im Jüdischen Pfadfinderbund Deutschland.

In Frankfurt wird sich Fredy mehr und mehr seiner Homosexualität bewusst. Homosexuelle Handlungen gelten als Straftat, werden als „abnorm“ geächtet. Auf Homosexualität steht Gefängnis. Mit der Machtergreifung der Nazis werden Homosexuelle noch rigider verfolgt. Fredy ist ein ausgesprochen gutaussehender, sportlicher junger Mann, der in Deutschland nun zweifach in Lebensgefahr gerät: wegen seines Judentums und wegen seiner Homosexualität.

Modul 4

Fredys Bruder Paul

Während Fredy in Frankfurt unterkommt, besucht sein Bruder Paul bis 1938 das jüdisch-theologische Seminar in Breslau. In dieser Zeit geht Paul eine erste Ehe ein und heiratet ein Mädchen vom jüdischen Pfadfinderbund, dessen Name vermutlich Susi Goldschmidt (oder Goldschmied) ist. Aus dieser Ehe stammt ein Kind, das jedoch eine Woche nach seiner Geburt verstirbt. 1938 wandert Paul zusammen mit seiner Frau, seiner Mutter und seinem Stiefvater nach Bolivien aus. Paul muss 1938 noch zu Fredy Kontakt gehabt haben, denn er fordert ihn auf, zusammen mit der Familie auszureisen.

Doch Fredy lehnt ab und teilt ihm mit, dass er nirgends hinfahren würde – außer nach Palästina. Fredys Bruder Paul arbeitet in Bolivien als Reformrabbiner. Bald lässt er sich scheiden und heiratet die neun Jahre ältere, verwitwete Lea Siegelwachs aus Gelsenkirchen, die einen Sohn mit in die Ehe bringt. Aus Pauls zweiter Ehe stammt seine Tochter und Fredys Nichte Rachel Masel. Später siedelt Paul mit seiner Familie, seiner Mutter und wohl mit auch seinem Stiefvater nach Argentinien (Buenos Aires) über.

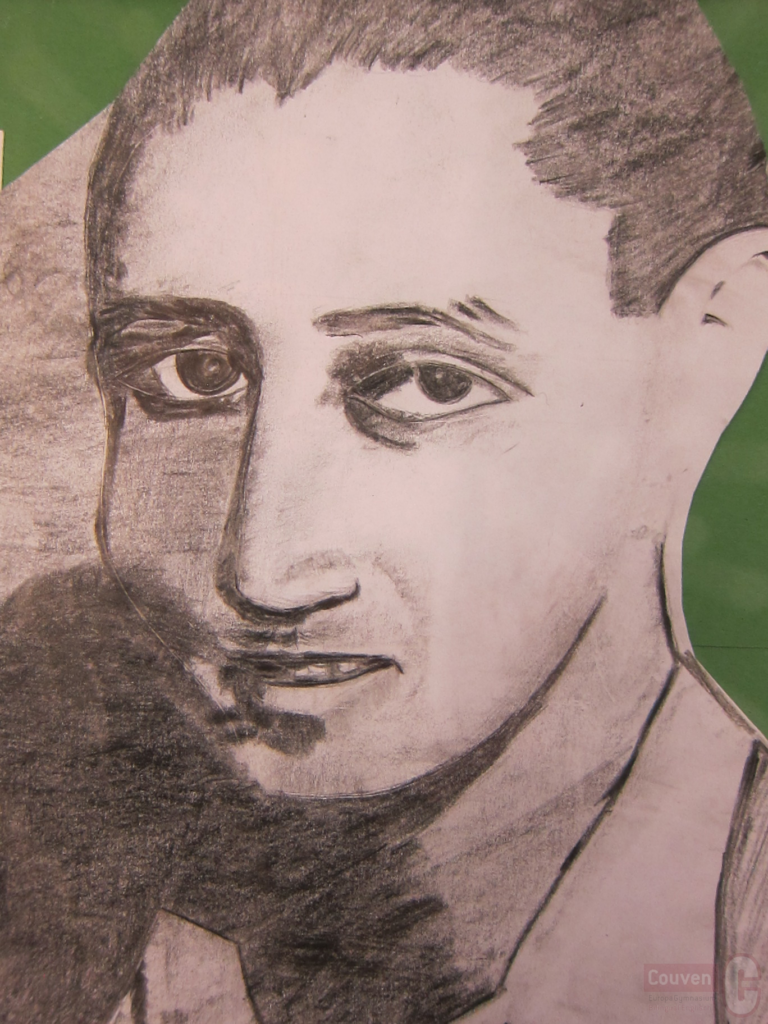

Schüler-Portrait von Fredy Hirsch, 7. Klasse, Couven Gymnasium Aachen, 2015.

Hören Sie dazu auch Rachel Masel (Interview 11.2.2016 Aachen).

Fredy Hirsch, 3. von rechts, mit seiner Pfadfindergruppe, um 1934. Foto: Stadtarchiv Aachen.

Modul 5

Fredys Zeit in Frankfurt und Dresden

Am 1. November 1934 veranstaltet der Verein „Montefiore“, einer der ältesten jüdischen Jugendvereine in Deutschland, in Frankfurt einen Vortragsabend und lädt den erst 18-jährigen Fredy Hirsch als Redner ein. Unter dem Titel „Freizeit muss Zeit des Dienstes an der jüdischen Gemeinschaft sein“ doziert Fredy über vorbildliches jüdisches Verhalten. Im Dezember meldet das Jüdische Gemeindeblatt Frankfurt, dass Fredy als Vertreter des Jüdischen Pfadfinderbundes dem neuen Verwaltungsrat des Montefiore-Vereins Frankfurt angehört. In Frankfurt lernt Fredy Jiu-Jitsu und leitet möglicherweise eine Pfadfindergruppe von 15 Mädchen und Jungen.

Der Jüdische Pfadfinderbund Deutschland vereinigt sich 1934 mit der Makkabi Hatzair, die in ihrer Jugendarbeit zionistische Ziele verfolgt. Dazu gehören u.a. auch Erziehung zur Wehrhaftigkeit, Sport und Körperertüchtigung. Die Makkabi Hatzair will die jüdische Jugend auf ein Leben in Palästina vorbereiten. Sie erteilt den Jugendlichen hebräischen Sprachunterricht und eine handwerkliche und landwirtschaftliche Ausbildung.

1935 verläßt Fredy Frankfurt und arbeitet als Sportlehrer des jüdischen Sportbundes Makkabi in Dresden. Das Leben für den homosexuellen Juden Fredy Hirsch wird in Deutschland immer lebensbedrohlicher. Die Gestapo erstellt systematisch Listen von Homosexuellen. Zugleich verschaffen die Nazis mit der Einführung der Nürnberger Gesetze ihrer antisemitischen und rassistischen Ideologie eine juristische Grundlage.

Modul 6

Fredy flüchtet in die Tschechoslowakei

Am 1. September 1935 flüchtet der 19-jährige Fredy nach Prag. Schnell findet er eine Anstellung als Sportlehrer beim jüdischen Turn- und Sportverband Makkabi. Er schließt sich aber ebenso dem zionistischen Jugendbund Makkabi Hatzair an und arbeitet dort in verantwortlicher Funktion. Fredy leitet verschiedene Jugendlager und schreibt für das offizielle Nachrichtenblatt des tschechischen Makkabi. In seinen Artikeln betont er insbesondere die Bedeutung der sportlichen Ausbildung, die im Dienst des Makkabi-Gedankens zu stehen habe. Er setzt sich für die körperliche Stärkung der Kinder, für ihre Auswanderung nach Palästina und für den Aufbau eines jüdischen Staates Eretz Israel ein.

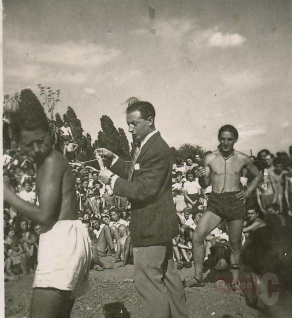

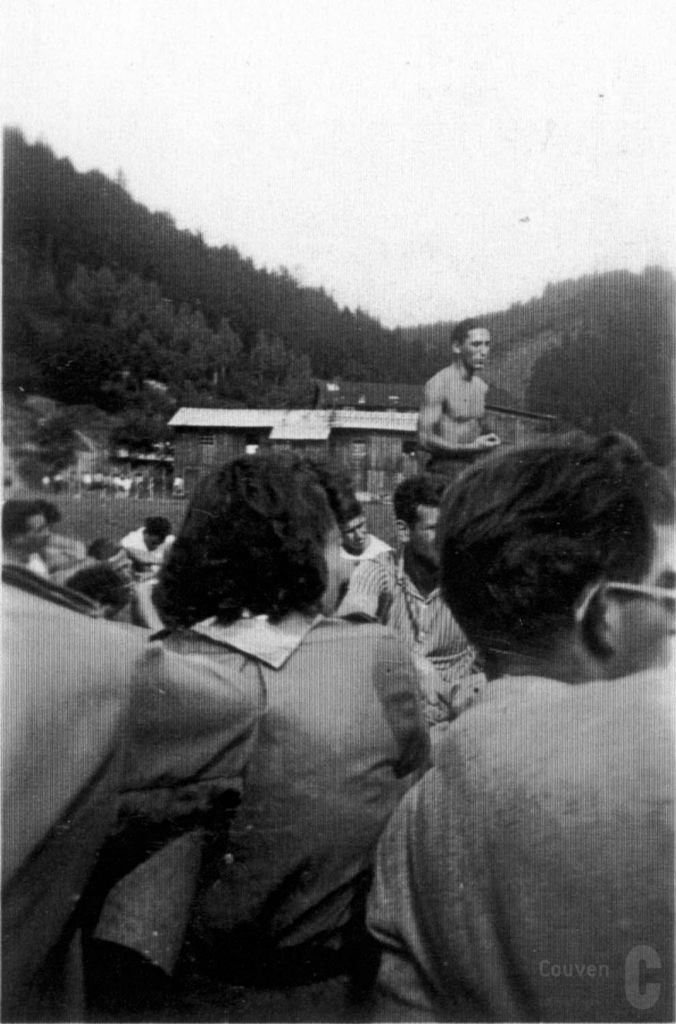

Fredys sportlicher Einsatz für jüdische Kinder

Die große Kompetenz des begabten Organisators und Sporterziehers ist sehr gefragt. Er trainiert mit den jüdischen Jugendgruppen und führt Sommerlager durch. Stets wird Fredy als diszipliniert, sportlich und fordernd beschrieben, als jemand, der von den Jugendlichen ein Höchstmaß an Leistung verlangt. Zwischen Oktober 1936 und April 1939 wohnt Fredy in Brünn. Er gibt bei der Polizeibehörde an, politscher Emigrant zu sein. Er arbeitet als Trainer und organisiert „Makkabiaden“, große jüdische Sportfeste, die vom olympischen Gedanken ausgehen. Eine solche von ihm organisierte Makkabiade findet 1937 in Žilina (Slowakei) statt, an der 1600 Kinder teilnehmen. Im Frühjahr 1939 kehrt Fredy wieder nach Prag zurück.

Modul 7

Einmarsch der Wehrmacht in die Tschechoslowakei

Am 15. März 1939 marschiert die deutsche Wehrmacht in die Tschechoslowakei ein. Aufgrund von Drohungen durch Hitler erklärt der slowakische Landtag die Abspaltung der Slowakei von der Tschechoslowakei. Die Slowakei fungiert von nun an als eigener, Nazideutschland ergebener Staat. Die deutsche Wehrmacht besetzt die „Rest-Tschechei“. Am 16. März 1939 verkündet Adolf Hitler die Errichtung des “Reichsprotektorats Böhmen und Mähren” und betrachtet die „Rest-Tschechei“ als Bestandteil des “Großdeutschen Reichs“.

Einschränkungen für die jüdische Bevölkerung

Die jüdische Bevölkerung des Protektorats ist sehr schnell allen Beschränkungen ausgesetzt, mit denen es die deutschen Juden seit 1933 im steigenden Maße zu tun haben. Der Prozess der Beschränkung und Einengung geht jedoch in einem viel schnelleren Tempo voran. Dies trifft natürlich auch die jüdischen Kinder, die keine Parks, Kino, Freizeitstätten, Sportanlagen mehr besuchen dürfen.

Eine besondere Bedeutung erhält nun der im Prager Stadtteil Strašnice gelegene Spielplatz Hagibor, der zum Betätigungsfeld für Fredy Hirsch wird. Unter seiner Leitung treffen sich hier Hunderte Prager Kinder zu sportlichen Übungen, Wettkämpfen und geselligem Miteinander. Nach wie vor legt Fredy großen Wert auf Disziplin, physische Tüchtigkeit und Kollektivgeist. Er findet großen Anklang unter den Kindern, obwohl er meist Deutsch spricht, denn Tschechisch beherrscht er nur mäßig.

Zur Zerschlagung jüdischen Lebens in Prag hören Sie Dita Kraus (Interview Aachen, 11.2.2016).

Fredys Zeit als Lehrer für jüdische Jugendliche in Prag

Fredy leitet 1939 auch eine Gruppe von 12-14jährigen Jungen, die die Alija-Schule in Prag besuchen und über Dänemark nach Israel auswandern sollen. Noch bis zum Herbst 1940 machen sich tschechische Juden auf den Weg nach Palästina. Die Kinder müssen modernes Hebräisch, also Iwrit, lernen und körperlich trainiert werden, um den Herausforderungen in Palästina gewachsen zu sein. Eine solche Ausreise bedarf umfangreicher Vorbereitung und der Beschaffung von Einreisezertifikaten, die die britische Mandatsmacht in Palästina ausstellen muss. Die Organisation der eigentlichen Reise übernimmt die Jewish Agency in Genf. Im Herbst 1939 gelingt es Fredy und seinem Kollegen eine Gruppe von achtzehn Jungen zwischen zwölf und vierzehn Jahren von Prag über Dänemark nach Palästina zu schicken.

Fredy Hirsch hätte die Chance gehabt, mit dieser Gruppe auszureisen und dem Holocaust zu entgehen. Doch es gibt zwei Leiter, und nur einer darf die Jugendlichen begleiten. Wer die Jugendlichen begleitet, wird durch Streichholz-Ziehen entschieden. Fredy zieht das kürzere Streichholz und bleibt in Prag.

Zu Fredys Wirken auf dem Hagibor und den ersten Begegnungen mit ihm hören Sie Dita Kraus (Interview 11.2.2016, Aachen) und Evelina Merová (Interview 16.8.2016, Prag).

O-Ton Dita Kraus.

O-Ton Dita Kraus.

O-Ton Evelina Merová.

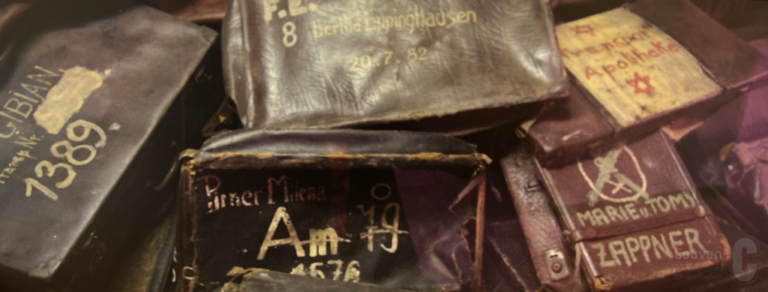

Never-Forget-Postkarte: Gedenkpostkarte für die ermordeten Kinder in Theresienstadt, gestaltet von SchülerInnen der Klasse 10, Couven Gymnasium Aachen, 2017.

Zur Ankunft in Theresienstadt hören Sie auch Zuzana Růžičkova (Interview 15.8.2016, Prag).

Modul 8

Fredy, Theresienstadt und die Kinderheime

Im Oktober 1941 werden erstmals auch Juden aus Prag im polnischen Konzentrationslager Litzmannstadt (das heutige Lodz) interniert. Doch dieses Lager ist schnell überfüllt. Das Reichssicherheitshauptamt beschließt deshalb die Errichtung eines “Ghettos” in der ehemaligen Garnisonsstadt Theresienstadt. Es soll als Zwischenlager für den Weitertransport von hauptsächlich Jüdinnen und Juden nach Polen dienen. Die SS befiehlt der Jüdischen Kultusgemeinde in Prag im November 1941 einen Transport junger Männer (das sogenannte „Aufbaukommando I“) nach Theresienstadt zu schicken. Sie sollen die Errichtung eines neuen Zwangslagers vorbereiten. Im Dezember 1941 werden 24 jüdische Führungspersönlichkeiten entsendet, um sich um den organisatorischen Aufbau von Theresienstadt zu kümmern.

Zu diesem Organisationsstab gehört auch Fredy Hirsch. Von nun an werden alle Jüdinnen und Juden aus der ehemaligen Tschechoslowakei systematisch nach Theresienstadt deportiert.

Fredy in Theresienstadt

Über Fredys Homosexualität wird unter den Kindern durchaus gesprochen. Sie wird ihm aber nicht angelastet, sie wird toleriert und nicht öffentlich thematisiert, auch nicht seitens des Jüdischen Ältestenrates.

Mit der Einrichtung von Kinderheimen will der Jüdische Ältestenrat den Kindern die Härte der überfüllten Lagerunterkünfte ersparen. Teilweise leben bis zu 60.000 Menschen unter erbärmlichen Verhältnissen in Theresienstadt. Das Lager ist restlos überfüllt und nur für 20.000 Personen ausgerichtet. Um die Kinder kümmert sich die Jugendfürsorge, in der Fredy eine führende Funktion wahrnimmt. Fredy organisiert den Alltag und die Ernährung der Kinder, achtet auf Disziplin und Sauberkeit. Viel Zeit investiert er in die Organisation des sportlichen Lebens in Theresienstadt. Es gelingt ihm, einen Sportplatz für die Kinder zu bekommen. Er spielt ihnen auch auf der Flöte vor, macht sie mit deutschem Liedgut bekannt, übt Schattenspiele ein und fertigt mit den Kindern Puppen an. Am 24.1943 gelingt es ihm, die sogenannte „Theresienstädter Makkabiade“ durchzuführen. Eine Sportveranstaltung, an der 22 Theresienstädter Mannschaften und rund 2000 Kinder teilnehmen.

Nach den Plänen der Nazis soll Theresienstadt gleich mehrere Funktionen bei der Endlösung der Judenfrage erfüllen. Das “Ghetto” ist als Durchgangs- und Sammellager gedacht, vor allem für die Juden aus Böhmen und Mähren, um sie dann weiter in die Vernichtungslager im Osten zu deportieren. Aber auch Juden aus Ungarn, der Slowakei, Österreich, Dänemark und aus den Niederlanden werden nach Theresienstadt geschickt. Gleichzeitig ist es ein Dezimierungslager. Tatsächlich sterben dort von den mehr als 160.000 Menschen, die insgesamt nach Theresienstadt deportiert werden, rund 35.000 an Unterernährung und mangelnder Hygiene, an fehlender medizinischer Versorgung und unterlassener Hilfeleistung.

Schüler-Portrait von Fredy Hirsch, 7. Klasse, Couven Gymnasium Aachen, 2015.

Eingangsbereich Theresienstadt. Foto: Robert Eklund. 2020.

Modul 9

Fredy und die Kinder aus Bialystok

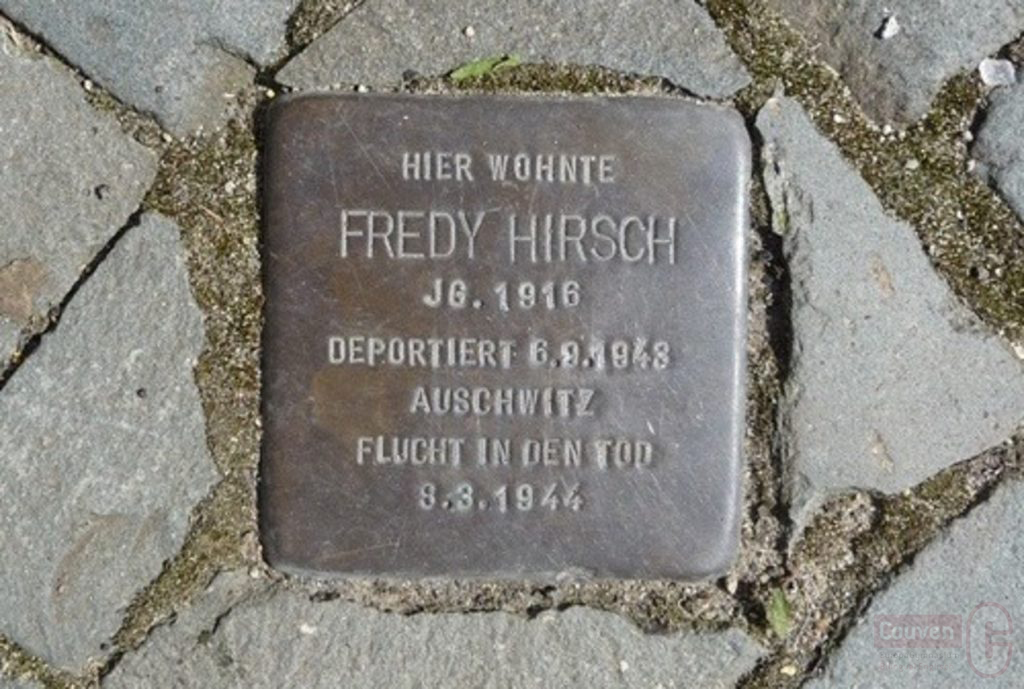

Im Sommer 1943 kommen etwa 1.200 Kinder aus dem polnischen Bialystok nach Theresienstadt. Sie werden isoliert untergebracht und es ist bei Todesstrafe verboten, Kontakt mit ihnen aufzunehmen. Die Kinder sind traumatisiert und befinden sich in einem fürchterlich verwahrlosten Zustand. Und: Sie müssen von den Vergasungen in anderen Lagern gewusst haben. Dass Juden in anderen Konzentrationslagern in Gaskammern ermordet werden, wissen die meisten Theresienstädter Häftlinge zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Fredy will sich um diese Kinder kümmern. Bei der Kontaktaufnahme mit ihnen wird er jedoch erwischt. Die SS bestraft ihn und er wird am 6. September 1943 in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau deportiert. Nur wenig später werden die Bialystoker Kinder zusammen mit ihren Betreuern ebenfalls nach Auschwitz-Birkenau gebracht und dort ermordet.

Modul 10

Fredy wird nach Auschwitz deportiert

Im September 1943 werden zwei Transporte aus Theresienstadt mit insgesamt 5.007 Menschen nach Auschwitz-Birkenau geschickt und dort im Sektor BIIb zwischen dem Quarantänelager für Männer und dem Lager für Ungarinnen untergebracht. Auf den Papieren dieser Transporte steht der Vermerk „sechsmonatige Quarantäne“. So entsteht das „Theresienstädter Familienlager“. Männer und Frauen werden getrennt untergebracht, können einander aber sehen. Nach wie vor ist unklar, warum die SS das Lager einrichtet. Unter den Gefangenen der Septembertransporte sind 274 Kinder unter 15 Jahren. Im Dezember 1943 kommen zwei weitere Transporte aus Theresienstadt in das Familienlager, die sogenannten „Dezembertransporte“, wodurch die Anzahl der Kinder auf über 500 anwächst.

Zaunanlage in Auschwitz II Birkenau. Foto: SteveAllenPhoto999

Zur Ankunft im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau und zu Fredys Organisation des Kinderblocks hören Sie auch Yehuda Bacon (Interview 7.10.2014, Jerusalem), Evelina Mervová (Interview 16.8.2016, Prag) und Ruth Bondy (Interview 7.10.2014 in Ramat Gan bei Tel Aviv) und Zuzana Růžičková (Interview 15.8.2016, Prag):

O-Ton Bacon.

O-Ton Merová.

O-Ton Bondy.

O-Ton Zuzana Růžičková.

O-Ton Merová.

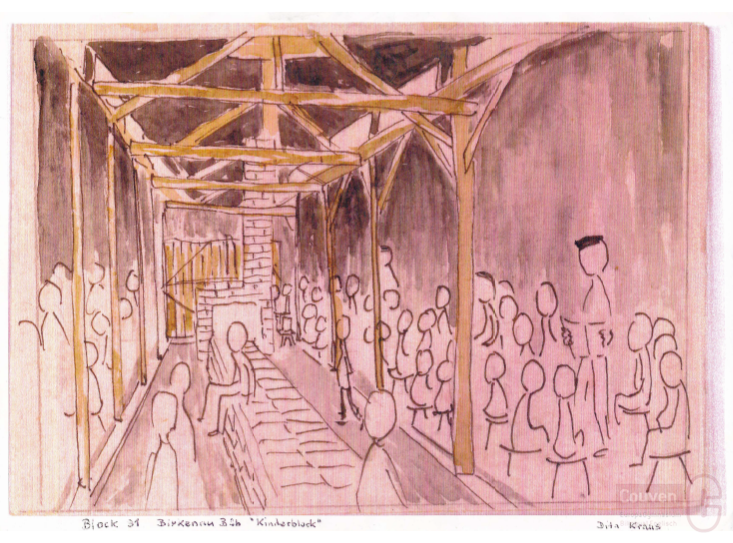

Kinderblock, Auschwitz-Birkenau. Zwei Zeichnungen von Dita Kraus. 2015.

Zum Ablauf des Alltags und des Unterrichts im Kinderblock und zu Fredys Arbeit und Umgang mit den Kindern hören Sie auch Zuzana Růžičková (Interview 15.8.2016, Prag)

O-Ton Zuzana Růžičková.

O-Ton Zuzana Růžičková.

Modul 11

Fredy richtet einen Kinderblock ein

Fredy gelingt es, der SS die Einrichtung eines Kinderblocks abzutrotzen. Er weiß, dass die Kinder, wollen sie unter den extrem menschenverachtenden Bedingungen eines Vernichtungslagers überleben, eines besonderen Schutzes bedürfen. Den kurzzeitigen Posten eines Lagerkapos, den er widerwillig und auf Zwang hin ausübt, gibt er auf und wird Leiter des Kinderblocks, des Blocks 31. Hier finden sich täglich bis zu 500 Kinder ein. Sie schlafen nachts bei ihren Müttern und werden morgens von den Erziehern abgeholt. Wichtig ist für Fredy, den Kindern so etwas wie Normalität und einen geregelten Alltag zu ermöglichen, verbunden mit dem Mut, die Hoffnung nie aufzugeben. Um Hoffnung zu vermitteln und an die Zukunft zu denken – dafür waren die Durchführung eines (von der SS geduldeten) Schulunterrichts sowie kulturelle Betätigungen ein gutes Zeichen.

Fredys Einsatz für die Kinder in Auschwitz-Birkenau

Bessere Suppe, Sonderrationen aus herrenlosen Paketen, Zählappelle im geschlossenen Block und ein zumindest schwach geheizter Raum: Fredy erwirkt überlebenswichtige Vergünstigungen für die Kinder. Er weiß aber auch, dass ohne Disziplin und Selbstdisziplin keines der Kinder eine Überlebenschance hat. Hygiene ist daher sehr wichtig. Fredy kontrolliert die Kinder nach Läusen. Zudem müssen sie sich täglich waschen, im Winter draußen im Schnee. Ferner sind Leibesübungen und regelmäßige Mahlzeiten unentbehrlich für die Stärkung körperlicher Widerstandskraft. Die Kinder vergöttern Fredy, kein Kind stirbt unter Fredys Leitung im Kinderblock.

Fredys Arbeit ermöglicht den Kindern das Überleben. Hören Sie dazu Evelina Merová (Interview 11.2.2016, Aachen), Yehuda Bacon (Interview 7.10.2014 Jerusalem) und Zuzana Růžičková (Interview 15.8.2016 Prag)

O-Ton Merová.

O-Ton Bacon.

O-Ton Zuzana Růžičková.

Fredys Haltung und Einsatz gegenüber der SS

Fürs Überleben ist aber auch ein einigermaßen ordentliches Erscheinungsbild gegenüber der SS unabdingbar. Das gilt für die Kinder, aber auch für Fredy. Niemand sollte Schwäche zeigen. Man sollte Haltung und Anstand bewahren. Und auch Fredy beweist Haltung und Anstand, nicht zuletzt gegenüber der SS, der er stets vorbildlich gekleidet, akkurat, geradezu preußisch gegenübertritt. Fredy hat eine Sonderstellung inne, ohne mit den Nazis zu kollaborieren. Und er hat Chuzpe.

Zu Fredys Haltung und Auftreten gegenüber der SS hören Sie auch Zuzana Růžičková (Interview 15.8.2016, Prag) und Yehuda Bacon (Interview 7.10.2014, Jerusalem):

O-Ton Zuzana Růžičková.

O-Ton Zuzana Růžičková.

O-Ton Bacon.

O-Ton Bacon.

Schneewitchen-Aufführung

Die Kinder im Kinderblock werden in kleinen Einheiten unterrichtet, zum Zeichnen und Theaterspielen angehalten. Nicht selten werden die Theaterstücke später im Dabeisein der SS aufgeführt. Der Kinderblock untersteht Josef Mengele, der ihn des Öfteren aufsucht. So kommt es zu der grotesken und makaberen Situation, dass die Kinder ihren Henkern vorspielen, wie bei der Schneewitchen-Aufführung kurz vor Weihnachten 1943.

Zur Schneewitchen-Aufführung hören Sie Zuzana Růžičková (Interview 15.8.2016, Prag)

O-Ton Zuzana Růžičková.

Modul 12

Vernichtung der Septembertransporte und Rätsel um Fredys Tod

Ende Februar 1944, als die sechsmonatige Quarantäne der Septembertransporte zu Ende geht, kursieren Gerüchte im Familienlager, dass Häftlinge der Septembertransporte in den Gaskammern ermordet werden sollen. Die SS versucht unter den Häftlingen den Eindruck zu erwecken, dass sie zu Arbeiten in ein anderes Arbeitslager nach Heidebrück gebracht werden. Am 7. März 1943 sollen dann die Arbeitskommandos nicht ausrücken und alle Häftlinge der Septembertransporte in den Lagern bleiben. Später werden sie in den Quarantäneblock gebracht. Häftlinge des Sonderkommandos, die in den Krematorien arbeiten, beginnen am gleichen Tag mit der Befeuerung der Krematoriumsöfen.

Zu Fredys letztem Tag im Kinderblock hören Sie Zuzana Ruzicková (Interview 15.8.2016, Prag)

O-Ton Zuzana Růžičková.

Die Befeuerung der Krematoriumsöfen gilt als sicheres Zeichen dafür, dass die SS Vergasungen plant. Mitglieder des kommunistischen Widerstands leiten diese Informationen weiter. Angesichts des sicheren Todes wird der Plan zu einem völlig unvorbereiteten Aufstand ins Auge gefasst. An Fredy wird am 8. März seitens des kommunistischen Widerstands der Wunsch herangetragen, diesen Aufstand zu leiten. Man sieht in ihm eine überragende, von allen respektierte Führungspersönlichkeit, dem sich alle Lagerinsassen anvertrauen würden. Er soll mit seiner Trillerpfeife das Signal zum Aufstand geben.

Fredy ist hin und hergerissen. Er weiß nicht, was er glauben und tun soll. Durch einen Aufstand würde er das Leben aller, nicht zuletzt das seiner Kinder gefährden. Auf jeden Fall droht ihm der Abschied vom Kinderblock.

Fredy bittet um Bedenkzeit. Er will über die ihm angetragene Rolle bei einem Aufstand nachdenken. Da er Kopfschmerzen hat, bittet er um ein Beruhigungsmittel vom Krankenlager. Zeitgleich gehen am Mittag des 8. März SS-Leute durch den Block und rufen die Namen von Häftlingen auf, die Mengele auf einer speziellen Liste zusammengetragen hat. Mengele will diese Häftlinge verschonen will, weil er sie für seine Zwecke noch braucht. Sie dürfen zurück ins Familienlager gehen. Angeblich steht auch Fredys Name auf der Liste.

Rätsel um Fredys Tod

In der Nacht vom 8. auf den 9. März wird das Quarantänelager von der SS umstellt. Die Häftlinge werden auf LKW geladen und zu den Gaskammern transportiert. 3792 Menschen werden in dieser Nacht ermordet, größtenteils tschechische Juden. Fredy wird am Nachmittag des 8. März bewusstlos aufgefunden. Er hat anscheinend eine Überdosis an Beruhigungsmitteln genommen. Alles sieht nach Selbstmord aus. Vermutlich wird er bewusstlos in die Gaskammer getragen.

Unklar bleibt, was genau der Zweck des Theresienstädter Familienlagers war. Unklar bleibt auch, wie Fredy letztlich zu Tode kam. War es wirklich Selbstmord? Inzwischen verhärtet sich die These, dass Fredy von Häftlingsärzten, die für Mengele arbeiten mussten und deren Leben zunächst durch die Aufnahme in die Mengele-Liste gerettet schien, mit zu starken Beruhigungsmitteln ruhig gestellt wurde. Ein Aufstand hätte vermutlich den Tod aller aus dem Familienlager bedeutet, auch der Ärzte und Pfleger, die auf der sicheren Mengele-Liste standen. Dita Kraus liefert starke Argumente für diese These. Auch Zuzana Růžičková glaubt nicht, dass Fredy Selbstmord begangen hat.

Zur Fragwürdigkeit der These, dass Fredy Selbstmord begangen habe, hören Sie Dita Kraus (Interview Aachen, 11.2.2016) und Zuzana Růžičková (Interview 15.8.2016, Prag):

O-Ton Dita Kraus.

O-Ton Zuzana Růžičková.

Kurzbiografien der Shoah-ZeitzeugInnen

Zuzana Růžičková wurde 1927 in Plzeň (Tschechoslowakei) als Kind einer jüdischen Familie geboren. Sie litt lange unter schwerer Tuberkulose und konnte erst im Alter von neun Jahren das Klavierspielen lernen. Schnell galt sie als außerordentliche musikalische Begabung. Im Jahre 1942 wurde sie mit ihrer Familie in das Konzentrationslager Theresienstadt und im Dezember 1943 von dort in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau deportiert. In Auschwitz-Birkenau brachte man sie im Theresienstädter Familienlager unter. Hier half sie Fredy Hirsch, der ihr bereits aus Theresienstadt vertraut war, bei der Organisation und Aufrechterhaltung des Kinderblocks. 1944 wurde Zuzana Růžičková von Auschwitz in das KZ Neuengamme überführt und musste unter härtesten Bedingungen Zwangsarbeit verrichten. Kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs deportierte man sie in das Konzentrationslager Bergen-Belsen. Von ihrer Familie überlebten nur sie und ihre Mutter die Shoah. Ihr Vater und ihre Großeltern starben in Theresienstadt.

Nach der Befreiung studierte sie Musik in Plzeň und von 1947 bis 1951 Klavier und Cembalo an der Akademie der musischen Künste in Prag . 1951 trat sie erstmals als Cembalistin öffentlich auf. 1952 heiratete sie den tschechischen Komponisten Viktor Kalabis (1923–2006), der mehrere Werke für sie schrieb. Der Gewinn des Musikwettbewerbs der ARD in München 1956 wurde Ausgangspunkt einer internationalen Solistenkarriere. Von 1978 bis 1982 lehrte sie als Gastprofessorin an der Musikakademie Bratislava. 1990 erhielt sie eine Professur an der Akademie der Musischen Künste Prag. Im Mittelpunkt ihres musikalischen Wirkens stand das Werk von Johann Sebastian Bach. Dessen Gesamtwerk für Cembalo spielte sie 1975 für das französische Label Erato ein. Diese Gesamtaufnahme wurde 2016 als Remastering der Originalbänder bei Warner Classics veröffentlicht.

Zuzana Růžičková starb 2017 in Prag. Posthum erschien im Jahr 2019 im Ullsteiner Propyläen Verlag ihre Biographie „Lebensfuge. Wie Bachs Musik mir half zu überleben“, die sie unter Mitarbeit der Journalistin Wendy Holden verfasst hat.

Jehuda Bacon, auch Yehuda Bacon oder Jehuda Bakon geschrieben, wurde 1929 in Moravská Ostrava (Mährisch Ostrau, Tschechoslowakei) als Sohn einer chassidischen Familie geboren und lebt heute als Künstler in Israel. Im Herbst 1942 erfolgte die Deportation seiner Familie von Ostrava in das Konzentrationslager Theresienstadt. Hier wirkte er zusammen mit Evelina Merová und vielen Anderen an der Kinderoper Brundibár mit, bevor er mit seiner Familie im Dezember 1943 in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau deportiert und dort im Theresienstädter Familienlager untergebracht wurde, das er unter Fredy Hirschs Obhut überlebte. Zugleich gehörte Jehuda Bacon zu den „Birkenau Boys“, die für Transportarbeiten im gesamten Komplex Auschwitz II-Birkenau eingesetzt wurden. Im Juni 1944 ermordete die SS seinen Vater in den Gaskammern. Zu diesem Zeitpunkt wurden seine Mutter und seine Schwester Hanna in das Konzentrationslager Stutthof deportiert, wo sie wenige Wochen vor der Befreiung starben.

Am 18. Januar 1945 wurde Jehuda Bacon auf einen Todesmarsch geschickt, der zunächst drei Tage dauerte und ihn ins KZ Mauthausen führte. Im März 1945 erfolgte der zweite Todesmarsch, diesmal zum Konzentrationslager Gunskirchen. Hier erfolgte seine Befreiung am 5. Mai 1945 durch Soldaten der amerikanischen Armee.

Im Jahr 1946 wanderte er nach Palästina aus und beschloss Künstler zu werden. Er studierte an der Bezalel-Kunstakademie Jerusalem, an die er 1959 als Professor für Grafik und Zeichnen berufen wurde.

Jehuda Bacons Zeichnungen, die er noch als Jugendlicher kurz nach der Befreiung vom Konzentrationslager Auschwitz anfertigte, sowie seine Zeugenaussagen wurden in Prozessen gegen NS-Verbrecher (u. a. im Eichmann-Prozess und in den Frankfurter Auschwitzprozessen) als Beweismittel für die Existenz der Gaskammern im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau verwendet.

Werke Bacons sind im Israel Museum Jerusalem, Yad Vashem, dem US Congress in Washington, D.C., in London oder den Wohnungen von Roosevelt, Rockefeller, Buber und Weizmann zu sehen. Ausstellungen führten ihn u.a. nach Deutschland, die USA und Großbritannien. Bacon verarbeitet in seinen Werken einerseits die Erlebnisse seiner Kindheit und Jugend in den Konzentrationslagern, andererseits sucht er über die Kunst den Weg der Versöhnung.

Evelina Merová wurde als Tochter jüdisch assimilierter Eltern 1930 in Prag geboren, wo sie auch heute noch lebt. Im Juli 1942 deportierten die Nazis sie und ihre Familie in das Konzentrationslager Theresienstadt. Dort lebte sie im Zimmer 28, L 410, ein Zimmer im sogenannten „Kinderheim“, in dem 30 Mädchen im Alter zwischen 12 und 14 Jahren auf knapp 30 qm untergebracht wurden. Zusammen mit einigen Mädchen aus Zimmer 28 spielte sie – wie Yehuda Bacon auch -in der in Theresienstadt aufgeführten Kinderoper „Brundibar“ mit. Im Dezember 1943 erfolgte ihre Deportation in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau, wo sie ein halbes Jahr in dem von Fredy Hirsch (den sie bereits aus Theresienstadt kannte) organisierten Kinderblock überlebte. Im Juli 1944 wurde sie zunächst in das Konzentrationslager Stutthof verlegt und musste dort unter Schwerstarbeit Panzergräben ausheben. Es folgten weitere Verlegungen in die Konzentrationslager Dörbeck und Guttau, wo sie die Befreiung durch die sowjetische Armee erlebte. Anders als Eveliná Merová überlebte der Rest ihrer Familie die Shoah nicht. Im Militärlazarett von Deutsch-Eylau erholte sie sich von ihren schweren Verletzungen. Im Sanitätszug nach Systan lernte sie wenig später den russischen Militärarzt Dr. Mer kennen, der ihr in Leningrad ein neues Leben ermöglichte, indem das Ehepaar Mer Evelina Merová am 1. September 1945 adoptierte.

In Leningrad machte sie ihren Hochschulabschluss in Germanistik und promovierte. Sie heiratete und wurde Mutter von zwei Kindern. Seit 1995 lebt sie wieder in Prag. 2016 erschien in der Edition Room 28 ihr autobiographisches Buch „Lebenslauf auf einer Seite: Prag – Theresienstadt – Auschwitz-Birkenau – Leningrad“. Ihr Sohn Viktor Naimark, der 1963 in Leningrad geboren wurde, lebt als bildender Künstler in Frankfurt.

Ruth Bondy wurde 1923 in Prag geboren. Bereits mit 16 Jahren schloss sie sich der zionistischen Jugendbewegung in der Tschechoslowakei an und bereitete sich auf einem landwirtschaftlichen Gut auf die Auswanderung nach Palästina vor. Nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges konnte sie dieses Vorhaben nicht mehr durchführen.

Aufgrund ihrer jüdischen Herkunft wurde Bondy im Frühjahr 1942 in das Konzentrationslager Theresienstadt und im Dezember 1943 von dort in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau deportiert. Hier half sie Fredy Hirsch im Theresienstädter Familienlager bei der Organisation und Aufrechterhaltung des Kinderblocks. Im Juli 1944 wurde sie von Auschwitz in das Außenlager Dessauer Ufer des KZ Neuengamme überstellt, wo sie schwere Aufräumarbeiten verrichten musste. Nachdem sie weitere Außenlager des KZ Neuengamme durchlaufen hatte, wurde sie nach Bergen-Belsen deportiert, wo sie Mitte April 1945 vollkommen entkräftet und typhuskrank durch Angehörige der britischen Armee befreit wurde.

Nach der Befreiung vom Nationalsozialismus kehrte sie zunächst nach Prag zurück und beschäftigte sich mit der Sichtung von Dokumenten über das KonzentrationslagerTheresienstadt. Aus ihrer Großfamilie kamen 25 Familienmitglieder während der Shoah ums Leben. Ihre Mutter starb im November 1942 an einer Blutvergiftung in Theresienstadt, ihr Vater im Februar 1945 im KZ Dachau.

Nach Kriegsende schloss sie sich einer tschechischen Freiwilligen-Brigade an, die sich auf die Ausreise nach Eretz Israel vorbereitete. Im August 1948 absolvierte sie eine militärische Ausbildung und traf am 31. Dezember 1948 in Haifa ein.

Ruth Bondy betätigte sich in Israel als Journalistin, Kolumnistin sowie Übersetzerin (vom Tschechischen und Deutschen ins Hebräische) und war ebenfalls als Autorin tätig. Sie war Mitbegründerin der 1975 eröffneten Gedenk- und Dokumentationsstätte Beit Terezín in Givat Chaim nördlich von Tel Aviv. Dort befinden sich ein Archiv und eine Ausstellung über das Konzentrationslager Theresienstadt. Für ihr Wirken wurde sie mehrfach ausgezeichnet, u. a. 1974 mit dem Yitzhak-Sadeh-Preis. 2017 verstarb sie in Ramat Gan, Israel.

Dita Kraus wurde am 1929 als einziges Kind einer jüdischen Familie in Prag geboren und lebt heute in Israel. Ihr Vater war Rechtsanwalt und Sozialdemokrat. Sie besuchte zunächst eine deutsche Schule, bis sie eines Tages auf ihrem Tisch im Klassenraum einen Zettel vorfand mit der Aufschrift Du bist eine Jüdin. Sie hörte bzw. las das Wort Jüdin zum ersten Mal. Nach diesem Vorfall wechselte sie zu einer tschechischen Schule.

Mit dem Einmarsch der deutschen Truppen in die Tschechoslowakei 1939 verlor ihre Familie ihre Wohnung und ihr Vater seine Anstellung im Staatsdienst. Im November 1942 wurde sie mit ihren Eltern in das Konzentrationslager Theresienstadt und im Dezember 1943 in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau deportiert. Hier traf sie wieder auf Fredy Hirsch, den sie bereits aus Theresienstadt kannte. Fredy Hirsch übertrug ihr die Betreuung der kleinen Bibliothek im Kinderblock des Theresienstädter Familienlagers. Im Februar 1944 verhungerte ihr völlig erschöpfter Vater in Auschwitz.

Im Juli 1944 wurde sie mit ihrer Mutter nach Hamburg gebracht. In den Außenlagern des KZ Neuengamme mussten sie Panzersperrgräben ausheben, Bombenkrater füllen und Aufräumarbeiten leisten. Sie hungerten und litten unter der viel zu schweren Arbeit. In den letzten Kriegstagen wurden sie in das Konzentrationslager Bergen-Belsen überstellt, wo sie am 15. April 1945 von Angehörigen britischen Armee befreit wurden. Nur zwei Monate nach Kriegsende starb ihre Mutter.

Nach dem Krieg kehrte sie nach Prag zurück, wo sie Ota B. Kraus traf, den sie schon im Konzentrationslager Theresienstadt kennengelernt hatte. Sie heirateten kurz darauf, gründeten eine Familie und wanderten schließlich nach Israel aus, wo die beiden den Lehrerberuf ergriffen. Dita Kraus´ Leben in Israel war hart und voller Schicksalsschläge. Sie musste den Tod zweier ihrer drei Kinder miterleben. 1999 reiste sie zum ersten Mal wieder nach Deutschland, um das Grab ihrer Mutter zu besuchen.

2020 erschien ihr Buch „Ein aufgeschobenes Leben – Kindheit im Konzentrationslager – Neuanfang in Israel“ im Wallstein Verlag. Über ihr Wirken als Bibliothekarin im Kinderblock gibt es eine Comic-Adaption von Rubio Salva, die 2022 unter dem Titel „Die Bibliothekarin von Auschwitz“ bei Bahoe Books veröffentlicht wurde.

Projektidee, Anmerkungen, Quellen & Danksagungen

Projektidee

Aus der Verantwortung für eine lebendige Erinnerungskultur hat sich das Couven Gymnasium entschlossen, das Leben und Wirken von Fredy Hirsch, der von 1926-1931 die Vorgängerschule des heutigen Couven Gymnasiums, die Hindenburgschule, besuchte, durch eine eigene Homepage umfassend und zielgruppengerecht darzustellen. Wir möchten damit eine in mehrfacher Hinsicht herausragende und vorbildliche Persönlichkeit der Stadt Aachen würdigen. Zugleich soll dieses Projekt zu einer schülergerechten Sensibilisierung gegen Antisemitismus beitragen und nicht nur unserer Schule Impulse geben für gegenwartsbezogene Auseinandersetzungen mit Antisemitismus in unserer Gesellschaft.

In einem weiteren Schritt möchten wir auf dieser Homepage dokumentieren, in welcher Form die Annäherung an das Leben und Wirken von Fredy Hirsch und die damit verbundene Aufarbeitung der Shoah in unseren bisherigen Schulalltag eingebunden werden konnten. Zukünftige Projekte unserer Schule zu diesen Themenbereichen sollen hier ebenfalls präsentiert werden.

Diese Homepage wurde inhaltlich und gestalterisch konzipiert von den Couven Schülerinnen und Schülern Sophia Gründler, Rhea Savelsberg, Cecilia Blöß López-Caparrós, Dibia Udushesheri, Maria Löhrer und Maya Auerbach. Betreut wurden sie von den Lehrern Reiner Herrmann und Dr. Jürgen Nendza. Die digitale Aufstellung der Homepage erfolgte durch die Fa. Motion&Strategy, federführend durch Christoph Vanwersch.

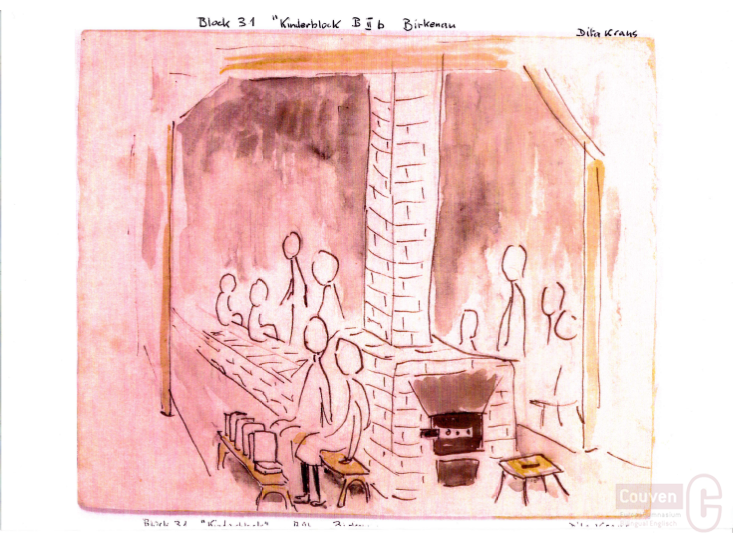

Anmerkungen zu den “Gedenkpostkarten”

Das Couven Gymnasium beteiligte sich im Schuljahr 2016-2017 an der von der Wienerin Anna Wexberg-Kubesch gestarteten Initiative never/forget/why. Diese Initiative rief europaweit dazu auf, mit 15.000 individuell gestalteten Gedenk-Karten an die rund 15.000 jüdischen, meist namenlosen Kinder zu erinnern, die zwischen 1942 und 1945 im Konzentrationslager Theresienstadt oder nach ihrer Deportation von dort ermordet wurden bzw. unter anderen Umständen ums Lebens kamen.

Alle 15.000 Gedenk-Karten wurden nach ihrer Fertigstellung in Wien gesammelt, in einer Installation im öffentlichen Raum präsentiert und danach in einem historischen Archiv für nächste Generationen aufgehoben. In den Klassen 5-12 befassten sich Couven-Schüler- und -LehrerInnen im Rahmen dieses Projekts fächerübergreifend mit der Shoah, mit Theresienstadt und

Fredy Hirsch.

Die Couven SchülerInnen gestalteten über 800 Gedenk-Postkarten. Diese Erinnerungsarbeit setzte gleichzeitig ein Zeichen für die Auseinandersetzung mit dem Antisemitismus in unserer Gegenwart.

Quellenangaben

Jürgen Nendza / Eduard Hoffmann:

Der stille Held von Auschwitz – Eine lange Nacht über Fredy Hirsch. Deutschlandfunk / DeutschlandRadio Berlin. Erstsendung 28.1.2017.

Alle Original-Töne (O-Töne) sind dem oben genannten Rundfunkfeature von Jürgen Nendza und Eduard Hoffmann entnommen.

Wir bedanken uns beim DEUTSCHLANDFUNK für die freundliche Genehmigung zur online-Stellung der ausgewählten O-Ton-Beiträge!

ZDF History: Ein deutscher Held – Fredy Hirsch und die Kinder des Holocaust. ZDF. Erstausstrahlung 28.1.2019.

Dirk Kämper:

Fredy Hirsch und die Kinder des Holocaust. Die Geschichte eines vergessenen Helden aus Deutschland. Orell Füssli Verlag. 2015.

Lucie Ondrichová:

Fredy Hirsch. Von Aachen über Düsseldorf und Frankfurt am Main durch Theresienstadt nach Auschwitz-Birkenau. Eine jüdische Biographie 1916-1944. Hartung-Gorre Verlag. 2000.

www.ghetto-theresienstadt.info

www.wikipedia.de

Weiterführende Literatur:

Zuzana Růžičková: Lebensfuge. Wie Bachs Musik mir half zu überleben. Propyläen Verlag / Ullstein. 2019.

Evelina Merová: Lebenslauf auf einer Seite: Prag – Theresienstadt – Auschwitz-Birkenau – Leningrad. Edition Room 28. 2016.

Dita Kraus: Ein aufgeschobenes Leben – Kindheit im Konzentrationslager – Neuanfang in Israel. Wallstein Verlag. 2020.

Rubio Salva: Die Bibliothekarin von Auschwitz. Comic. Bahoe Books. 2022

Gedenkbuchprojekt für die Opfer der Shoah aus Aachen e.V. 2000-2020

Die O-Ton-Quellen im Einzelnen:

Rachel Masel, Nichte von Fredy Hirsch, Interview am 11.2.2016 in Aachen (Eduard Hoffmann und Jürgen Nendza)

Ruth Bondy (1923-2017), Zeitzeugin der Shoah, Interview am 6.10.2014 in Ramat Gan bei Tel Aviv (Winfried Laasch)

Yehuda Bacon (geb. 1929), Zeitzeuge der Shoah, Interview am 7.10.2014 in Jerusalem (Winfried Laasch)

Evelina Merová (geb. 1930), Zeitzeugin der Shoah, Interview am 11.2.2016 in Aachen (Eduard Hoffmann und Jürgen Nendza) und am 16.8.2016 in Prag (Eduard Hoffmann, Jürgen Nendza und Winfried Laasch)

Dita Kraus (geb.1929), Zeitzeugin der Shoah, Interview am 11.2.2016 in Aachen (Eduard Hoffmann und Jürgen Nendza)

Zuzana Růžičková (1927-2017), Zeitzeugin der Shoah, Interview am 15.8.2016 in Prag (Eduard Hoffmann, Jürgen Nendza und Winfried Laasch)

Danksagungen

Wir bedanken uns für die Unterstützung dieses Projekts sehr herzlich bei:

![]()

Verein der Freunde des Couven Gymnasiumns